[a literatura; ela, sempre

os nomes]

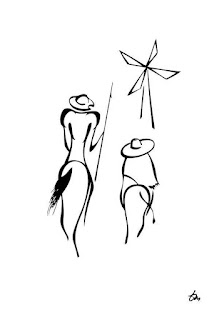

Dom joão terceiro, rei de portugal, com vistas de oferecer ao seu primo maximiliano um presente que fizesse jus à sua linhagem, é surpreendido quando sua esposa, dona catarina de áustria, se acorda de salomão, o elefante. Tendo em vista que desde quando chegou da índia não fez nada além de comer e dormir ao lado do seu cornaca, salomão calhou de ser um belo presente, uma vez que grande, grandíssimo. “E como irá?” perguntou o rei. “Ah, isso não é da nossa conta, se o primo maximiliano passar a ser o dono, ele que resolva”. E assim se inicia a viagem do elefante, título do romance de José Saramago publicado em 2008, dando cor e som à longa marcha que percorreu de Portugal a Áustria no ano de 1551 e que possui nada além de escassas notícias desse presente um tanto quanto inusitado. O cornaca, aquele cuja vida se resume aos cuidados de um elefante, veio da índia junto à salomão, e carrega no nome a marca de seu lugar: subhro. “O meu nome é subhro, senhor”. “sub, quê?”, lhe interroga o então maximiliano. “subhro, meu senhor, é esse o meu nome”. “E significa alguma coisa, esse teu nome?” “Significa branco, em bengali, uma das línguas da índia” “O teu nome é custoso de pronunciar, tenho a certeza de que em viena ninguém o irá entender, passarás a chamar-te Fritz”. Fritz, com a inicial maiúscula, sendo o primeiro nome que aparece desse modo numa narrativa onde todos os outros se anunciam de forma tímida, iniciados com a letra minúscula. Assustado, aquele que a partir de então apenas o narrador passará a chamar pelos dois nomes, roga que possa seguir apenas subhro; mas a um rei não se pode fazer um pedido como esses, muito menos à maximiliano, aquele que não possui um nome que se inicia com a letra maiúscula, mas que tem posse de um elefante de quatro toneladas; aliás, esse também não passou ileso e teve o seu nome modificado, passando de salomão para solimão. À Fritz, ou a subhro, desgostoso com as inconsequentes retificações nominais, restou aceitar: “vão-se os anéis e fiquem os dedos”. Um pouco como aqui, pelas bandas do sertão dos gerais, onde Riobaldo viria a dizer: “pão ou pães, é questão de opiniães…”.

Riobaldo, personagem que dá vida ao romance Grande Sertão:Veredas, publicado por João Guimarães Rosa em 1956, antes de ser o seu nome próprio, é jagunço: “Jagunço é o sertão (…). E sertão é o sozinho, sertão é dentro da gente”. É desse modo que não encontra jeito de se conformar que a Vila Risonha, sítio pra lá de dentro das matas onde sua mãe lhe deu luz, passou a ser chamado de São Romão. “Como é que podem remover uns nomes assim? O senhor concorda? Nome de lugar onde alguém já nasceu devia de estar sagrado”. Ao navegar na particular contação de histórias de Riobaldo, já na terceira página sabemos que ele é jagunço brabo, antes mesmo de saber por qual graça responde. Mas é seguindo o fio da sua narrativa que vai de trás pra frente no mesmo segundo em que vai de frente pra trás, que o leitor se aproxima dos conflitos que Riobaldo encontra em ser jagunço, ora se considerando diferente daquela espécie por não carregar em suas costas crime nenhum e por estar ali somente por “cálculos de razoável política”, ora se vendo como farinha do mesmo saco no que tange à esperada salvação vinda de Deus: “Mas, a gente estava com Deus? Jagunço podia? Jagunço – criatura paga para crimes, impondo o sofrer no quieto arruado dos outros, matando e roupilhando. (…) A gente, nós, assim jagunços, se estava em permissão de fé para esperar de Deus perdão de proteção?”. Sendo jagunço, Riobaldo se orienta e desorienta pelo mundo e é a partir dessa nomeação que lhe é dado um sentido de pertença próprio, tão próprio que não perde ocasião de religião e todo mês paga para que Maria Leôncia reze um terço todinho, todo-santo-dia, e nos domingos um rosário, visto que a jagunçagem tá mais pra um lado do que para o outro: “Não sou amansador de cavalos! E, mesmo, quem de si de ser jagunço se entrete, já é por alguma competência entrante do demônio”.

O ponto em que duas obras com climas e linguagens tão singulares se cruzam poderia ser as trajetórias que os seus personagens percorrem: de um lado física, geográfica, de percorrer distâncias debaixo de neve; de outro, trajetória de uma vida sertaneja marcada por tiros, crimes, dúvidas, amores. Mas, o que aqui venho sublinhar não é isso, e sim a forma com que cada autor, da sua maneira, joga com os nomes, sejam eles próprios ou comuns, para que sejam construídas as particularidades de cada personagem. Nomes que formam um sentido, uma pertença, uma identidade. Se calhassem de se encontrar pelas bandas secas dos gerais ou pelas paisagens frias de viena, certamente Fritz se apresentaria por subhro e Riobaldo diria que veio de Vila Risonha, sim senhor. Imagina só: inundar de neve o sertão, tornar ele todinho branco. Ou uma viena rodeada dos mais verdes buritís, ô beleza. Na ausência um do outro, o cornaca fala com quem o escuta: “Éramos subhro e salomão, agora seremos fritz e solimão”. E o narrador segue: “Não se dirigia a ninguém em particular, dizia-o a si próprio, sabendo que estes nomes nada significam, mesmo tendo eles vindo ocupar o lugar de outros que, sim, significavam”. Significam porque remetem a nomes que dão substância, peso, forma. Nomes que sendo palavras, têm o poder de localizar, situar, dizer de onde vem e para onde vão: subhro, salomão, Riobaldo. Que como palavras, alimentam e dão substância aos personagens ao longo de suas jornadas, ao mesmo tempo em que apontam para as suas fomes. “Diadorim é a minha neblina”, diz Riobaldo, posto mudo de fora e de dentro ao olhar nos olhos verdinhos de Diadorim e se deparar com a ausência de palavras. Neblina que cobre o que pode ser dito, neblina que é dizer o não dito, dizer o que não se diz, o que não pode se dizer.

Não é à toa que aponto para o alimento mas também para a fome. Fome que comida nenhuma é capaz de saciar. Fome que vai na direção daquilo que é impossível de dizer, o inefável; incapacidade que aponta quase que para uma redução do que se quer dizer – acredito que é disso que se trata o encontro com o amor e também com a morte. É a dimensão da palavra que falta, que não dá conta, que não permite o encadeamento com a seguinte a fim de criar um sentido. Se torno a fome presente é porque assim também o fazem Saramago e Guimarães Rosa, indicando que o alimento, portanto aquilo que se pode localizar, nunca é suficiente, resta sempre algo. É com isso que Riobaldo se depara no meio da noite fria do sertão e o faz ficar de olhos pregados. É o que o coloca em dúvida, o que faz com que precise narrar a sua história, precise se acordar dos acontecidos, pra ver se assim encontra o fio da coisa, pra ver se dá liga naquilo que falta. Falar, falar, falar. Falar com quem não o responde. Se escutar. É também o que indica um comandante que acompanhava a jornada do elefante e, ao se deparar com uma paisagem coberta de neve, diz: “Sem neve é muito mais bonito. Não se pode descrever. Realmente, o maior desrespeito à realidade que se poderá cometer quando nos dedicamos ao inútil trabalho de descrever uma paisagem, é ter de fazê-lo com palavras que não são nossas, que nunca foram nossas, repare-se, palavras que já correram milhões de páginas e de bocas antes que chegasse a nossa vez de as utilizar, palavras cansadas, exaustas de tanto passarem de mão em mão e deixarem em cada uma parte da sua substância vital”. Dito isso, seguido de um silêncio quase que inevitável, finalmente a missão de atravessar portugal à áustria foi cumprida. Recém chegado ao seu destino, o elefante então se encontra pronto para morrer; e o narrador nos conta da sua morte chamando-o de salomão. salomão morre como salomão, não como solimão. E aquele que teve até aqui o destino de cuidar de um elefante, após a morte de salomão instantaneamente perde o seu título de cornaca, retornando ao seu nome de origem. Sendo subhro e não mais cornaca ou Fritz, divaga pelas terras frias e decide retornar à lisboa. Notícias de que lá chegou nunca houveram. “Ou mudou de ideias, ou morreu no caminho”. Sem nome algum.